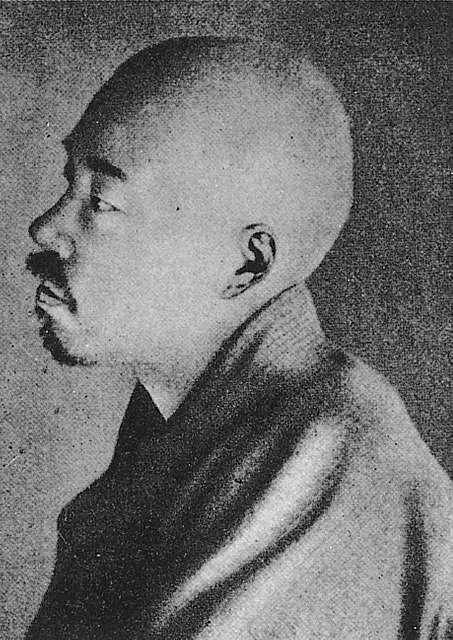

正岡 子規(まさおか しき、1867年10月14日(慶応3年9月17日) - 1902年(明治35年)9月19日)は、日本の俳人、歌人、国語学研究家。名は常規(つねのり)。幼名は処之助(ところのすけ)で、のちに升(のぼる)と改めた。

俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面に亘り創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治時代を代表する文学者の一人であった。死を迎えるまでの約7年間は結核を患っていた。

伊予国温泉郡藤原新町(現愛媛県松山市花園町)に松山藩士正岡常尚と八重の間に長男として生まれた。母は、藩の儒者大原観山の長女。

1872年(明治5年)、幼くして父が没したために家督を相続し、大原家と叔父の加藤恒忠(拓川)の後見を受けた。外祖父・観山の私塾に通って漢書の素読を習い、翌年には末広小学校に入学し、後に勝山学校に転校。少年時代は漢詩や戯作、軍談、書画などに親しみ、友人と回覧雑誌を作り、試作会を開いた。また自由民権運動の影響を受け、政談にも関心を熱中したという。

1880年(明治13年)、旧制松山中学(現・松山東高)に入学。1883年(明治16年)、同校を中退して上京し、受験勉強のために共立学校(現・開成高)に入学。翌年、旧藩主家の給費生となり、東大予備門(のち一高、現・東大教養学部)に入学し、常盤会寄宿舎に入った。1890年(明治23年)、帝国大学哲学科に進学したものの、後に文学に興味を持ち、翌年には国文科に転科した。この頃から「子規」と号して句作を行う。

愛媛一中、共立学校で同級だった秋山真之とは、松山在住時からの友人であり、また共通の友人として勝田主計がいた。東大予備門では夏目漱石・南方熊楠・山田美妙らと同窓。

大学中退後、叔父・加藤拓川の紹介で1892年(明治25年)に新聞『日本』の記者となり、家族を呼び寄せそこを文芸活動の拠点とした。1893年(明治26年)に「獺祭書屋俳話(だっさいしょおくはいわ)」を連載し、俳句の革新運動を開始した。1894年(明治27年)夏に日清戦争が勃発すると、翌1895年(明治28年)4月、近衛師団つきの従軍記者として遼東半島に渡ったものの、上陸した2日後に下関条約が調印されたため、同年5月、第2軍兵站部軍医部長の森林太郎(鴎外)等に挨拶をして帰国の途についた。 その船中で喀血して重態に陥り、神戸病院に入院。7月、須磨保養院で療養したのち、松山に帰郷した。喀血した(血を吐いた)ことから、「鳴いて血を吐く」と言われているホトトギスと自分を重ね合わせ、ホトトギスの漢字表記の「子規」を自分の俳号とした。1897年(明治30年)に俳句雑誌『ホトトギス』(ほとゝぎす)を創刊し、俳句分類や与謝蕪村などを研究し、俳句の世界に大きく貢献した。漱石の下宿に同宿して過ごし、俳句会などを開いた。

短歌においても、「歌よみに与ふる書」を新聞『日本』に連載。古今集を否定し万葉集を高く評価して、江戸時代までの形式にとらわれた和歌を非難しつつ、根岸短歌会を主催して短歌の革新につとめた。根岸短歌会は後に伊藤左千夫・長塚節・岡麓らにより短歌結社『アララギ』へと発展していく。

やがて病いに臥せつつ『病牀六尺』を書いたが、これは少しの感傷も暗い影もなく、死に臨んだ自身の肉体と精神を客観視し写生した優れた人生記録と、現在まで読まれている。

同時期に病床で書かれた日記『仰臥漫録』の原本は、兵庫県芦屋市の虚子記念文学館に収蔵されている。

Hiragana

まさおかしき

Date range

-

Description

- 492 views